Indoor & Outdoor [1]

di Marco Rotondi [2]

L’agire organizzativo da un lato può essere considerato l’esito dei complessi processi cognitivi dell’apprendimento per cui dirige la nostra azione verso mete che l’esperienza ci ha fatto conoscere come raggiungibili (più o meno facilmente) attraverso determinati percorsi e utilizzando una precisa strumentazione e metodologia; dall’altro lato però può anche essere considerato una delle principali fonti dei processi cognitivi stessi dell’apprendimento in quanto innesca intrinsecamente, nel suo rapporto con l’ambiente (e le persone che lo abitano), un processo di esplorazione, ricerca, scoperta o anche semplicemente conferma di soluzioni a problemi operativi o strategici che incontra durante la sua attuazione.

Questo scritto intende affrontare questo secondo aspetto cercando di mettere a fuoco l’influenza dell’ambiente nell’innesco e sviluppo dei processi cognitivi d’apprendimento e poter così aprire il cammino a studi e ricerche che possano esaminare più approfonditamente le correlazioni specifiche esistenti fra ambienti e obiettivi, metodi, contenuti della formazione.

La prima parte di questo lavoro analizza la natura delle diversità degli ambienti in cui l’agire organizzativo è immerso esaminandone alcuni parametri legati alla fisicità (indoor, outdoor), all’emotività (neutro, attivante), alla lettura cognitiva (creazione di senso, induzione metaforica, concretezza realizzativa).

Ora, essendo i processi cognitivi dell’apprendimento fortemente correlati con le interazioni che l’agire organizzativo attua con l’ambiente che lo ospita, è ragionevole aspettarsi che, a significative diversità d’ambienti ospitanti, corrispondano diversità di tipologie di possibili apprendimenti facilitati. Questi sono i principali temi che vengono affrontati nella seconda parte di questo studio.

Nella terza parte di questo lavoro si analizza, poi, la diversità degli ambienti secondo la dimensione indoor/outdoor usandola come caso emblematico per approfondire il tema dell’influenza dell’ambiente sull’apprendimento e sulle correlazioni esistenti fra esso e le possibili aree di sviluppo d’apprendimenti che possiamo attenderci.

Nell’ultima parte dello studio si prova ad analizzare concretamente gli elementi precedentemente discussi attraverso l’esame di un caso reale, utilizzandolo come possibile case-history dei temi affrontati. Il caso proposto risulta particolarmente significativo ai nostri fini perché, nella sua complessità, permette di poter prendere in considerazione diversi ambienti, diversi setting e diverse tipologie d’obiettivi.

Nelle conclusioni, infine, vengono estratte dalla discussione delle precedenti parti alcune considerazioni generali che possano consentire una lettura ed un utilizzo più consapevole ed efficace del fattore ambiente nei diversi percorsi applicativi concreti dell’agire organizzativo.

Diversità degli ambienti

Quanto e come ci influenzano gli ambienti in cui agiamo nello sviluppo dei nostri apprendimenti?

Se vogliamo provare a rispondere a questa domanda dobbiamo prima necessariamente interrogarci sulla natura delle principali diversità che riscontriamo nei vari ambienti in cui ci troviamo a vivere e operare.

Possiamo allora cercare di fissare alcuni parametri significativi che ci consentano di andare a leggere e analizzare tali diversità.

1. Il primo parametro che possiamo prendere in considerazione è quello della fisicità dell’ambiente, che potremmo declinare secondo alcuni elementi multidimensionali (casa/lavoro, ergonomici/non ergonomici, monopluricanale sensoriale, luce/buio …), e che più avanti esamineremo, semplificandolo, nella polarità indoor vs outdoor.

2. Un secondo parametro da considerare per mettere a fuoco le differenze fra gli ambienti d’apprendimento può essere quello dell’emotività indotta; ci sono, infatti, ambienti che ci lasciano neutri e distaccati e altri che invece ci inducono automaticamente (forti) emozioni, a volte anche non positive. Può essere allora interessante provare ad analizzare questo parametro seguendone le principali variabilità di connotazioni emozionali (gioia, stupore, ansia…), di qualità emotiva (positiva o negativa) e di intensità indotta (debole, media, forte). Sintetizziamo schematicamente nella Tabella 1 alcuni di tali campi di variabilità.

3. Un ulteriore parametro che risulta utile considerare per analizzare le diversità fra gli ambienti può essere costituito da quanto questi ambienti siano capaci, o meno, di generare un senso per i potenziali apprendimenti innescati nelle persone (Rotondi, 2002); da questo punto di vista si potrebbero per esempio considerare le diverse letture cognitive che possono essere indotte da ambienti creatori di senso (Weick 1997), ambienti che producono significati mediante forti metafore (Morgan 1986), ambienti che dichiarano o no espliciti scopi realizzativi, ambienti con diversi livelli di chiarezza di obiettivi formativi (reali e precisi, o ambigui, o assenti).

Si potrebbero aggiungere e analizzare anche altri parametri (legati per esempio alle persone che abitano tali ambienti) ma, per lo scopo di questo lavoro, possiamo limitare l’analisi a questi primi tre.

Diversità degli apprendimenti indotti

Definiti così alcuni criteri base per declinare le principali diversità degli ambienti operativi, possiamo ora chiederci quali possano essere i corrispondenti processi cognitivi d’apprendimento, essendo ragionevole pensare che, a significative diversità d’ambienti ospitanti, corrispondano diversità di tipologie di possibili apprendimenti indotti.

Si può allora iniziare cercando di esaminare la differenza fra ambienti facilitanti il processo d’apprendimento e ambienti inibenti (Rotondi, 2000); per descrivere gli ambienti facilitanti proviamo a riprendere gli elementi indicati in Tabella 1 evidenziandone i valori delle dimensioni dei vari parametri che si suppone possano favorire l’innesco dei processi d’apprendimento.

Seguendo un tale ragionamento si possono proporre come ambienti facilitanti quelli caratterizzati dalla capacità di:

- creare un senso per l’apprendimento forte e con metafore coerenti;

- indurre emozioni intense e positive;

- utilizzare setting ergonomici, dotati di canali di comunicazione multisensoriali e ben illuminati.

Ora risulta subito evidente come, anche analizzando un tale ambito semplificato e ridotto, alcune dimensioni risultino potenzialmente non influenti (per esempio casa/lavoro) ed altre, anche se utilizzate, molto opinabili dipendendo in larga misura dalle specificità precise del soggetto che apprende (per esempio se è un non vedente), dalle persone operanti nell’ambiente stesso (relazioni in atto col soggetto) e dagli obiettivi formativi stessi (si pensi per esempio a training di potenziamento sensoriale extra-visivo che vengono effettuati al buio).

Se poi volessimo passare dall’analizzare le caratteristiche di un generico ambiente facilitante l’apprendimento (problema di tipo generale) ad approfondire le caratteristiche di ambienti che favoriscono lo sviluppo di una determinata competenza, per esempio dell’intelligenza emotiva (problema ben più specifico), ecco che la situazione da dover affrontare si complicherebbe ulteriormente ed elementi prima trascurati (o valutati in un certo modo) dovrebbero venir riconsiderati attentamente (si pensi, per esempio, sempre all’elemento “buio” che potrebbe divenire un fattore determinante nel training per potenziare l’intelligenza emotiva al fine di imparare a gestire la connessione “ignoto-vuoto-paura”).

Da queste considerazioni emerge allora chiaramente come il tema che stiamo toccando, cioè “il cercare di definire l’ambiente che facilita lo sviluppo di un certo apprendimento”, sia estremamente difficile e complesso da affrontare direttamente. Per provare ad aggirare tali criticità può essere utile, invece, ribaltare il ragionamento e, al posto di cercare di descrivere “gli ambienti operativi più adatti per…”, prendere in considerazione la dimensione di un parametro di diversità ambientale per vedere come possano cambiare gli apprendimenti indotti dai diversi ambienti al variare del valore di tale dimensione.

La dimensione indoor/outdoor

Useremo allora come caso emblematico per approfondire il tema dell’influenza dell’ambiente sull’apprendimento e sulle correlazioni esistenti fra esso e le possibili aree di sviluppo d’apprendimenti che possiamo attenderci, l’analisi della diversità del parametro fisicità degli ambienti operativi secondo la dimensione indoor/outdoor.

Occorre allora inizialmente chiarire il significato che useremo per questi due termini; il loro significato, infatti, è usato qui con un senso più profondo che va al di là della semplice connotazione dell’ambiente fisico.

Per “outdoor” non indichiamo allora semplicemente gli ambienti all’aperto o la formazione fatta fuori dalle porte dell’aula, ma qualcosa di più ampio.

La formazione outdoor deriva, infatti, dal movimento dell’Outward Bound (Rotondi 2004), e dalle esperienze formative pratiche che lì venivano proposte agli allievi che erano guidati ad imparare a navigare nelle acque agitate prospicienti il golfo di Aberdovey nel Galles dove la scuola aveva la propria sede. Il nome di questo movimento didattico proviene dall’abbreviazione del motto che era scritto sui muri della scuola: «Esci al largo, fuori dalle acque sicure ma stagnanti del porto».

Si capisce allora bene come il termine “fuori porta” non debba essere inteso in senso fisico stretto ma in un senso logico più ampio. Ecco una descrizione sintetica dei sedici elementi che possono essere presi in considerazione per mettere a fuoco che cosa s’intenda per ambiente outdoor:

- Fuori dalle porte e dai muri delle costrizioni e degli obblighi della formazione comandata.

- Fuori dalle situazioni formali-burocratiche della formazione apparente.

- Centrato sulla concretezza dell’agire, sugli elementi pratici che si incontrano nella vita reale

- Oltre i confini di ciò che si conosce e a cui si è abituati.

- Basato sull’incontro col nuovo, l’inatteso, l’imprevisto (e che quindi richiede l’attivazione di molte delle nostre energie).

- Centrato soprattutto sull’oggi, sul qui e ora (o sul poco prima e/o sul poco dopo) e meno interessato al passato e al futuro (se non come spazio dove poter realizzare i miglioramenti progettati).

- Basato principalmente sull’esperienza diretta delle persone, non sul racconto o sui modelli di altri, non sulle teorie o sui saperi.

- Sviluppato lungo processi cognitivi induttivi che fanno emergere dai fatti vissuti elementi costitutivi di modelli di risposta adeguati alle situazioni.

- Emotivamente coinvolgente, capace di indurre o promuovere emozioni e attento a rielaborarle.

- Globalizzante rivolgendosi non solo al cervello delle persone, ma a tutto il loro corpo, a tutti i loro canali sensoriali.

- Basato sul principio di realtà e sulla capacità di osservare i fatti, di raccoglierne i dati caratterizzanti,di sapere confrontarli, valutarli, capitalizzarli.

- Privo di ruoli stereotipati già assegnati e di separazioni nette fra “chi da” e “chi riceve”, fra “chi sa” e“chi non sa”.

- Stimolante per l’evocazione metaforica di un qualche archetipo universale.

- Aperto alla condivisione, allo scambio di percezioni, riflessioni, idee, contributi, feedback positivi o critici.

- Pronto a seguire l’evoluzione di quanto accade, del flusso di interscambio e consapevolezza del gruppo.

- Curioso, desideroso di scoprire i “perché”, il “nuovo” nascosto sotto al “consueto”.

Per completare la descrizione di cosa si intenda per ambiente outdoor c’è però ancora un punto da dover af frontare; un punto molto discusso e controverso: se, cioè, un ambiente outdoor debba essere caratterizzato esclusivamente da scenari naturali (mari, montagne, fiumi, boschi, pianure, grotte, cascate, nevi, isole, animali…) o possa invece comprendere anche artefatti umani (case, città, teatri, monumenti, quadri, statue, …) e quindi consentire anche attività caratteristiche della vita civile ordinaria (cooking, creazioni artistiche, atti teatrali, produzione di film, tiro al piattello, bridge, go-car, sport, project management…).

Questo elemento non è per niente secondario e va quindi considerato attentamente per diversi aspetti.

Una prima osservazione ci indica chiaramente come l’inclusione di artefatti umani in scenari naturali ne diminuisca indubbiamente alcuni effetti, come per esempio:

- l’evocazione dei grandi archetipi della natura (Chiara 2013);

- la sensazione di avventura, di andare oltre i confini di ciò che si conosce;

- l’apertura al nuovo, all’imprevisto;

- l’azzeramento dell’importanza delle competenzepregresse dei partecipanti;

- (spesso) l’utilizzo globalizzante di tutto il corpo,limitandosi a stimolare esclusivamente (o principalmente) il cervello.

D’altro canto poter utilizzare artefatti umani semplifica indubbiamente le difficoltà realizzative che devono affrontare i formatori ed aumenta la variabilità delle possibili proposte, consentendo spesso di mettere ugualmente i partecipanti (se sono effettivamente estranei alle attività proposte non avendole mai affrontate prima) di fronte a qualcosa di nuovo.

Certo, però, in molti di questi casi, il confine fra esperienza ed esercitazione o simulazione diviene più sottile se non addirittura incerto. Forse, quindi, converrebbe utilizzare due nomi diversi per potere distinguere meglio i due diversi setting di ambiente outdoor.

Una mia proposta che qui riprendo è quella di chiamare gli ambienti che utilizzano solo scenari naturali outdoor training e quelli che usano anche artefatti umani formazione outdoor o formazione esperienziale.

Risulta utile a questo punto provare a rispondere anche alla domanda inversa: “basta realizzare qualcosa all’aperto senza artefatti umani per poter dire di fare outdoor training?”.

Se prendiamo in considerazione tutte le attività di incentive che sono realizzate, magari anche sotto l’inflazionata etichetta di team building, comprendiamo subito che mancano in questi casi molti di quegli elementi che sono stati indicati come caratteristici per un’ambiente outdoor; tali attività d’incentive ricadono perciò senza dubbio nell’attivismo sportivo o nelle semplici iniziative di socializzazione o divertimento o pseudo-premio e comunque ben fuori dal campo della formazione.

Infine, possiamo definire l’ambiente indoor semplicemente descrivendolo come il contrario di quanto enunciato e quindi considerandolo come la polarità opposta all’ambiente outdoor, anch’esso definibile al di là del mero significato fisico di essere “dentro le porte”.

Indoor/outdoor e apprendimenti indotti

Dopo aver cercato di fare un minimo di chiarezza sul significato dei due termini ambiente outdoor e ambiente indoor, possiamo ora proseguire il nostro percorso di analisi ricercando i differenti possibili apprendimenti che vengono facilitati o indotti da tali ambienti nelle attività formative che vi si svolgono e che vengono spesso denominate come outdoor training o indoor training.

Dato poi che gli apprendimenti perseguibili sono dav- vero variegati e innumerevoli, spaziando in ogni campo e settore dello scibile umano, proviamo allora a indicare per ciascun ambiente quelle che potremmo definire come le principali “aree preferenziali” in cui ricercare e declinare tipi di apprendimenti che possano essere favoriti o indotti più facilmente appunto in tali ambienti.

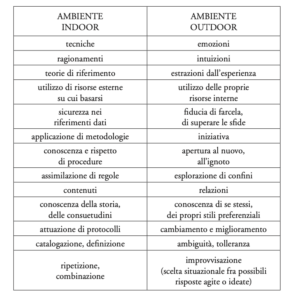

Nel seguire questa logica abbiamo evidenziato nella Tabella 2 alcune di queste “aree preferenziali”, che nella nostra esperienza sono spesso emerse come particolarmente significative, ponendole in una sorta di confronto di polarizzazione fra un ambiente e l’altro.

Così, per esempio, all’area “intuizione” per l’ambiente outdoor abbiamo fatto corrispondere per l’ambiente indoor l’area “tecniche”; questo, ovviamente, non per indicare che non si possano perseguire obiettivi d’apprendimento dell’area “tecniche” in un ambiente outdoor, ma per segnalare che essi potrebbero venir perseguiti più efficacemente in un ambiente indoor. Viceversa, sempre seguendo questo esempio, gli obiettivi d’apprendimento dell’area “emozioni” risultano più facilmente perseguibili in ambienti outdoor, ma potrebbe comunque essere perseguiti, anche se meno efficacemente, in un ambiente indoor.

Un esempio applicativo concreto

Per cercare di illustrare meglio le differenze fra apprendimenti perseguibili in ambiente outdoor e in ambiente indoor, possiamo prendere in considerazione un esempio concreto, che viene descritto come case study in una apposita scheda online finalizzata ad approfondirne i conte- nuti; l’esempio che voglio qui solo brevemente richiamare riguarda la realizzazione di un percorso formativo per l’alta dirigenza di una grande Azienda Sanitaria che stava allora avviando un complesso processo di unificazione aziendale per trasformare quelle che prima erano aziende piccole e spesso concorrenti fra loro sul territorio in reti articolate di servizi sanitari, differenziati ma collaborativi ed integrati. Il percorso formativo di accompagnamento a questo processo di change management è stato articolato in diversi momenti caratterizzati ognuno da diverse specificità.

Per ogni evento formativo sono stati presi in considerazione con grande attenzione quelli che erano gli ambienti più adatti alla loro realizzazione ed ai messaggi metaforici correlati. Il workshop centrale di questo percorso è stato realizzato in una location residenziale in modo da poter utilizzare sia un ambiente indoor (per la parte di comprensione cognitiva dei “perché”) sia un ambiente outdoor (per la parte di sincronizzazione emotivo-relazionale dei “come”); gli stessi trainer hanno accompagnato tutti i diversi gruppi, in cui erano stati divisi i partecipanti, attraversando con grande flessibilità sia i terreni degli apprendimenti principalmente cognitivi (vantaggi, rischi, obiettivi attesi, strategie, piani d’azione, progetti operativi…), sia i terreni degli appren- dimenti principalmente comportamentali legati alla voglia ed alle emozioni (positive e negative) del tradurre concetti condivisi in azioni ad essi coerenti (lavoro in team, avvio e mantenimento di relazioni di qualità, accettazione dell’altro, presa di decisioni, negoziazione dei diversi interessi…). I diversi ambienti utilizzati hanno facilitato, e non di poco, il raggiungimento degli obiettivi previsti agevolando il difficile lavoro della nuova direzione unica nella realizzazione dei processi di fusione e riorganizzazione aziendali.

Conclusioni

A questo punto possiamo provare a tirare le fila sui ragionamenti svolti sino a qui, sintetizzando il percorso seguito in sei punti.

- Nell’agire organizzativo noi attiviamo processi di esplorazione, ricerca, imitazione, scoperta o conferma di soluzioni a problemi che incontriamo sul nostro cammino e che innescano in noi i processi cognitivi dell’apprendimento.

- Durante lo svolgimento di questi processi l’ambiente fisico-emotivo-relazionale-simbolico nel quale ci troviamo è tutt’altro che trascurabile incidendo in modo significativo sulla produzione di senso, voglia, persistenza e riuscita dell’apprendere. Da questo punto di vista risulterebbe molto utile analizzare ed approfondire tutti i diversi ambienti utilizzabili ed il loro relativo tipo di influenzamento sui processi d’apprendimento.

- Per confrontare le diversità dei vari ambienti ospitanti l’agire organizzativo si possono usare alcuni parametri base come: fisicità, emotività, lettura cognitiva.

- Si può prendere il confronto fra ambiente indoor e ambiente outdoor, intesi in senso globale e non solo in senso fisico, come esempio di analisi delle diversità fra gli ambienti.

- Per ognuno dei diversi ambienti considerati si possono ipotizzare e sperimentare alcune possibili aree di apprendimenti preferenziali che possono venire facilitati immergendo i partecipanti in tali ambienti. Per esempio si può dire che: • l’ambiente indoor, basandosi di fatto su una diminuzione dei canali sensoriali coinvolti e su una limitazione delle aree cognitive considerate, favorisce la concentrazione e la capacità di focalizzarsi su determinati contenuti; • l’ambiente outdoor, al contrario, eliminando di fatto gran parte delle barriere che ci separano dagli altri e dall’ambiente che ci circonda favorisce lo sviluppo delle competenze relazionali ed emozionali.

- Per la buona riuscita di percorsi formativi complessi risulta quindi utile poter alternare i diversi ambienti ospitanti a seconda della tipologia e della natura degli obiettivi che si vogliono perseguire.

Da ultimo credo sia opportuno accennare a un tema che è stato solo marginalmente affrontato, ma che risulta particolarmente importante; cioè, come, al mutare degli ambienti ospitanti, cambino le competenze richieste ai formatori. Prendiamo in considerazione, per esempio, il passaggio da un ambiente indoor a uno outdoor; ecco che il docente, prima distaccato dai suoi allievi e protetto dalla cattedra, diventa uno con i partecipanti, si mischia con essi, entra in un rapporto quasi paritario, e deve quindi essere capace di “abitare” il transfert formativo ed anzi utilizzarlo per facilitare i progressi d’apprendimento e sviluppo dei partecipanti. Risultano quindi determinanti percorsi formativi esperienziali dedicati ai formatori (come per esempio quello per l’utilizzo del metodo OMT (Outdoor Management Training) per accompagnarli lungo lo sviluppo di queste nuove competenze.

Infine occorre evidenziare come negli attuali scenari di crisi economico-valoriale, in cui si trovano a operare le organizzazioni oggi, vi siano elementi che stanno configurandosi sempre più come segnali di trasformazioni globali in atto e cambiamenti irreversibili piuttosto che come situazioni contingenti critiche da dover superare. In questi contesti, allora, non basta più conseguire apprendimenti che consentano di raggiungere un equilibrio fra richieste dell’ambiente ed adeguatezza delle risposte date, occorrono piuttosto apprendimenti capaci di farci vivere migliorando la qualità della nostra vita (o almeno sopravvivere) nel flusso del cambiamento continuo in cui ogni situazione d’equilibrio può essere mantenuta solo per brevissime stagioni; apprendimenti quindi che ci consentano di poter navigare nei “non equilibri” continui.

Per sviluppare queste tipologie d’apprendimenti alla luce di quanto fin qui analizzato, risultano più indicati (per tutto quanto abbiamo detto fin qui) percorsi formativi che si svolgano principalmente in quelli che abbiamo definito come ambienti outdoor; percorsi quindi di formazione outdoor o outdoor training condotti da trainer appositamente preparati a gestire le maggiori complessità ad essi sottesi e capaci di esercitare efficacemente il diverso ruolo, sopra accennato, per riuscire ad innescare apprendimenti di gruppo che sono l’elemento determinante per generare quelle comunità di pratica che sembrano essere una antidoto essenziale per poter affrontare i continui “non equilibri” come “situazione ordinaria” dove imparare a vivere e a vivere bene.

[1] tratto da “L’agire organizzativo” di Franco Bochicchio, Pier Cesare Rivoltella (a cura di), La Scuola – Editrice Morcelliana

[2] Partner IEN