Non è un errore di ortografia. Adriano OIivetti le chiamava “fabbriche di bene”, ma vista la smaterializzazione dei prodotti, il dilagare dei servizi (avanzati o meno) e la prorompente digitalizzazione abbiamo dovuto chiamarle così.

Sono imprese che praticano accanto alle ineludibili leggi economico-manageriali quelle umane-sociali; vale a dire: oltre a stare attente a far tornare i conti sono molto più attente a sviluppare il benessere e le competenze delle persone che ci lavorano dentro o che ci abitano intorno; oggi è anche diventato di moda si chiama sostenibilità o responsabilità sociale o great place to work o wellness organizzativo.

Le imprese di cui vogliamo parlare qui, sono però quelle che “lo fanno” veramente; abbiamo detto “praticano” e non “vogliono apparire come se lo facessero” essendo più interessate a vincere premi o a fare bei bilanci sociali o a potersi fregiare di etichette romboanti (spesso comprate), che ne “segnalino” (meglio se con nomi inglesi) ai propri consumatori la correttezza del proprio operare.

No, non vogliamo parlare di queste fin troppo numerose aziende, dietro la cui facciata patinata si trovano spesso tassi altissimi di scontento e delusione delle persone che vi lavorano, ma di quelle altre, quelle che ci credono veramente e lo fanno davvero, o almeno ci provano, a cui spesso l’immagine non interessa più di tanto perchè sono invece molto attente alla sostanza; aziende molto spesso famigliari e non quotate in Borsa, organizzazioni che mettono i valori davanti al denaro, il creare del “bene” davanti al coltivare i propri interessi economici, l’uscire dalla confort-zone alla difesa delle posizioni acquisite, il miglioramento e l’innovazione al taglio dei prezzi e dei posti.

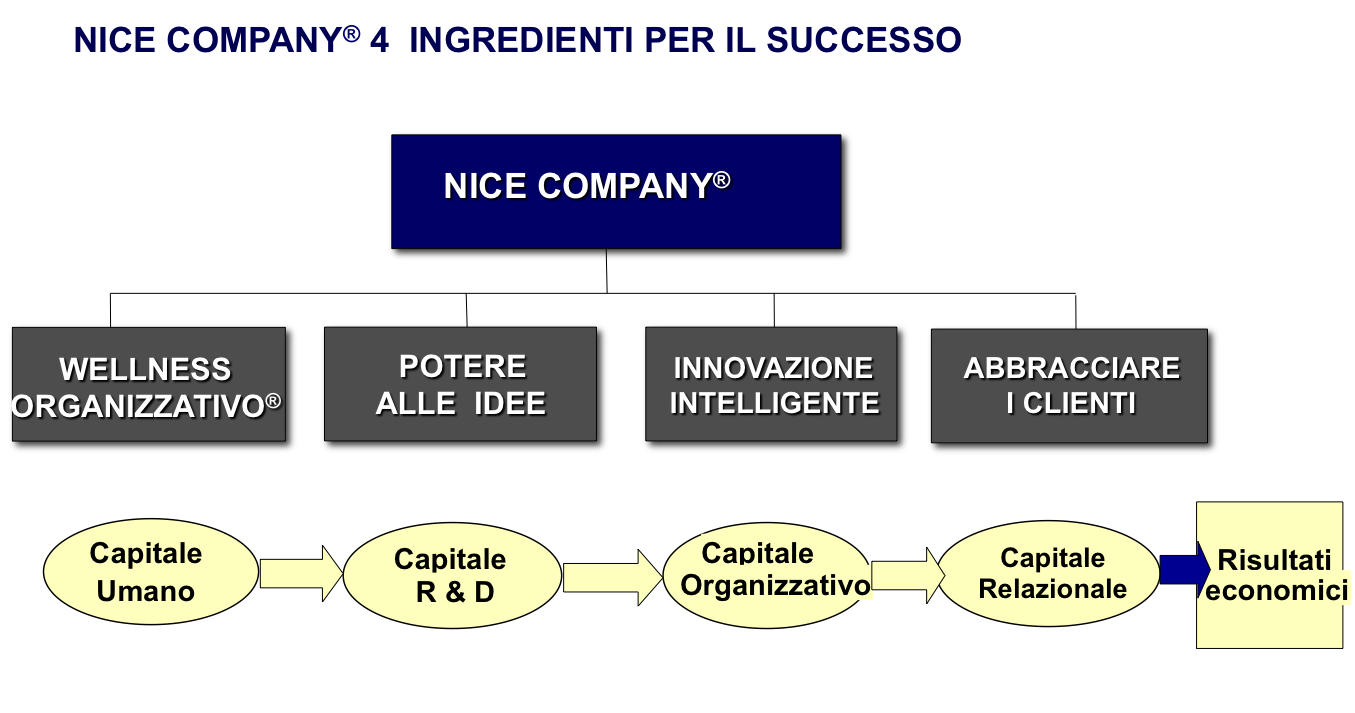

Qualcosa di nuovo? Non più di tanto, possiamo infatti vedervi molti punti in comune col modello di “impresa” teorizzato e praticato da Adriano Olivetti (erano tempi in cui ogni settimana atterrava a Torino un aereo proveniente da New York pieno di imprenditori americani che accorrevano per vedere il miracolo del “modello manageriale italiano”); un modello osteggiato dalla Confindustria di quell’epoca, che fece fatica a diffondersi nel nostro paese ma che trovò adattamenti e applicazioni numerose fuori d’Italia; quelle radici culturali piantate allora produssero poi comunque i loro frutti anche nel nostro paese; quel modello ha comunque impregnato, magari lentamente e silenziosamente, la cultura imprenditoriale di tante aziende e fu spesso ripreso, attualizzato, modificato, laicizzato, aggiornato e riproposto in innumerevoli varianti: dall’Economia di Comunione all’impresa sociale, dal non profit alle Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Noi stessi ne abbiamo riproposto una diecina di anni fa una versione modernizzata e laica che abbiamo ribattezzato come modello della Nice Company; modello che ha guidato molti dei processi di change management e cambiamento culturale che abbiamo avuto l’onore di accompagnare in questi anni.

Eppure, sarà forse frutto della mia innata diffidenza di genovese, ogni volta che mi imbatto anche casualmente in una “vera” nice company, non posso fare a meno di emozionarmi: trovare un imprenditore o un leader di una multinazionale che col suo esempio concreto ci comunica, a volte silenziosamente, che non solo è possibile, ma che “si può effettivamente fare” ed è spesso anche più divertente e bello fare impresa in questo modo.

E ogni volta è una scoperta nuova, si scopre un mix differente d’ingredienti di successo, uno stile d’azione particolare, un diverso modo di ricercare un senso più profondo, obiettivi più ampi; quasi sempre vi si trova alla base la stessa determinazione e voglia di contribuire a cambiare in meglio (la propria azienda o città o paese o tutto il mondo), di lasciare un segno, una traccia del proprio passaggio, il desiderio di trasferire questa eredità agli altri. Sono persone che hanno capito che forse esistiamo solo in quanto trasmettiamo.

Queste aziende possono essere branch di multinazionali o local business unit o aziende famigliari i cui imprenditori sono abituati a rinvestire tutto nella propria impresa. Qualunque sia il tipo di queste organizzazioni, il motore d’avvio per il cambiamento o la nascita è sempre un leader che vuole fare la differenza e per questo si gioca tutto se stesso. Se per esempio guardiamo la storia personale di Enrico Loccioni (Gruppo Loccioni) o di Antonio Giaffreda (Mef) o di Luigi Delfi (Ecie) o di Luciano Tamini (Trasformatori Tamini) o di tanti altri, sotto le diversità degli stili, delle personalità, dei territori di riferimento, delle occasioni colte, troviamo al centro gli stessi valori e la stessa passione per le persone, per le idee, per l’innovazione, per le competenze, per la condivisione ed il fare insieme agli altri.

Nello scenario di vita caratteristico dell’epoca contemporanea, le aziende e le organizzazioni di lavoro costituiscono un momento di vita sociale determinante; sono un ambiente relazionale molto importante per la creazione, il confronto e la modifica delle convinzioni valoriali delle persone. Le aziende di oggi rappresentano di fatto le nuove comunità in cui si vive; la vita di oggi e i ritmi lavorativi attuali ci fanno certamente frequentare di più i nostri colleghi di lavoro che non i concittadini della città dove abitiamo (o meglio dove spesso dormiamo solo); ecco perché un numero crescente di studiosi, economisti, sociologi, studiano le culture aziendali; perché è lì che si formano i nuovi trend emergenti delle nostre società.

Risulta allora fondamentale fare in modo che le aziende, questi “attori sociali” che talvolta hanno bilanci più grandi di quelli di uno stato (basti pensare alle più note multinazionali), raccolgano oltre agli utili, anche la responsabilità sociale non solo degli output fisici che producono nel territorio dove operano, ma anche degli outcome culturali che inducono nelle persone che vi lavorano.

Riuscire a costruire aziende, che siano ambienti di wellness organizzativo dove le persone possano praticare valori importanti e sviluppare relazioni di qualità e dove non ci siano sempre e solo i soldi al primo posto, diventa allora una sfida importante non solo per vincere a lungo termine i concorrenti ma anche per sviluppare delle società civili migliori.

Non a caso tutti questi imprenditori “nice” si interessano molto anche del territorio e della società dove crescono le loro aziende; guardando infatti le cose (e la vita) in questo modo, diventano allora evidenti e molto reciprocamente generativi gli interscambi fra un’impresa e la società che la ospita.

Ogni manager dunque, ovunque operi, nel pubblico o nel privato che sia, in quest’ottica può fare la differenza e far avvicinare la sua organizzazione, o la sua filiale o la sua unità organizzativa ad una “nice company” ad una azienda produttrice di bene.